2025 | 9_26 | Friday

「ギャラリー北欧器 蔵出し市 2025秋」出展作品のご案内 その3

開催中の「ギャラリー北欧器 蔵出し市」。連日多くの皆様にお越しいただきまして、本当に有り難い限りです。陶片330円からありますので、ぜひふらりとお立ち寄りをいただければ幸いでございます。会期も明日より折り返しですので、全ての北欧物の半額作品をご紹介いたします。

上のお写真は当店ではお馴染みのSven Wejsfelt(スヴァン・ヴァイスフェルト)の作品たちです。1953年からスティグ・リンドベリの轆轤師として、グスタフスベリにやって来た作家で、釉薬の研究から轆轤の技術に至るまで、ベルント・フリーベリにも匹敵する達人です。ミニチュアから大きな扁平花器まで、半額でのご案内です。

デンマーク物たちです。意外にも1930年代など古い作品が多いです。重厚感があり、作品としても美しくどれも秀逸な佇まいをしております。左よりNils Thorsson(ニールス・トーソン)の一点物の均窯釉の壺と大きな均窯釉の大皿、フリーベリの遠い親戚で、陶芸の名手でもあるValdemer Peterson(ヴァルデマー・ペターソン)の壺、女性作家のEbbe Sadolin(エッべ・サドリン)の花器、シンプルで美しい壺作品が大変に人気のCristian Poulsen(クリスチャン・ポールセン)の辰砂釉碗、女性作家の(Gerd Bogelund)ゲルド・ボゲルンドの文様大皿、家具もデザインしている?同姓同名かもしれませんが、Johannes Andersen(ヨハネス・アンダーソン)の花器です。(口先がやや綻んでいます)。

ホガナスの轆轤の名手、John Anderson(ジョン・アンダーソン)中国古陶磁に影響を受けた小壺と、碗二点です。

とても人気なスウェーデンの陶芸家、Sven Hofverberg(スヴェン・ホフワルベリ)の花器たち。もうこれで最後になりました。

そしてお馴染みのCarl Harry Stalhane(カール=ハリー・スタルハン)です。陶工と二人三脚で個展用に制作した大きなりんご花器、アトリエのサインの入る黒い鉢、大きな溶岩の様な釉薬の鉢は、ばっくりと割れも入っているセカンドサインが入っておりますが、佇まいが素晴らしいもので、全所有者が水を入れて使っていたものです。植木鉢や水瓶などでガンガン使ってお楽しみください。手付きミニチュア、花、青磁色のお碗です。

スウェーデンものです。女性作家Anne-Sophie Runius(アンネ・ソフィー・ルニアス)の小徳利、Wilhelm Kage(ヴィルヘルム・コーゲ)の1928年制作のファイアンス蓋付き壺、グスタフスベリの女性作家Elsa Engstrom(エルサ・エングストロム)の1913年の作品、朝顔の小鉢、Wilhelm Kage(ヴィルヘルム・コーゲ)の1925年制作のファイアンス金彩鉢です。

フィンランドものも残り三点になりました。左はお馴染みのRut Bryk(ルート・ブリュック)の掻き落とし技法の美しい絵皿です。今はもうこの価格で買えなくなってしまいました。作品をお探しでしたら良い物ですのでぜひおすすめです。Annikki Hovisaari(アンニッキ・ホビサーリ)のシンプルな鉢と足付鉢です。

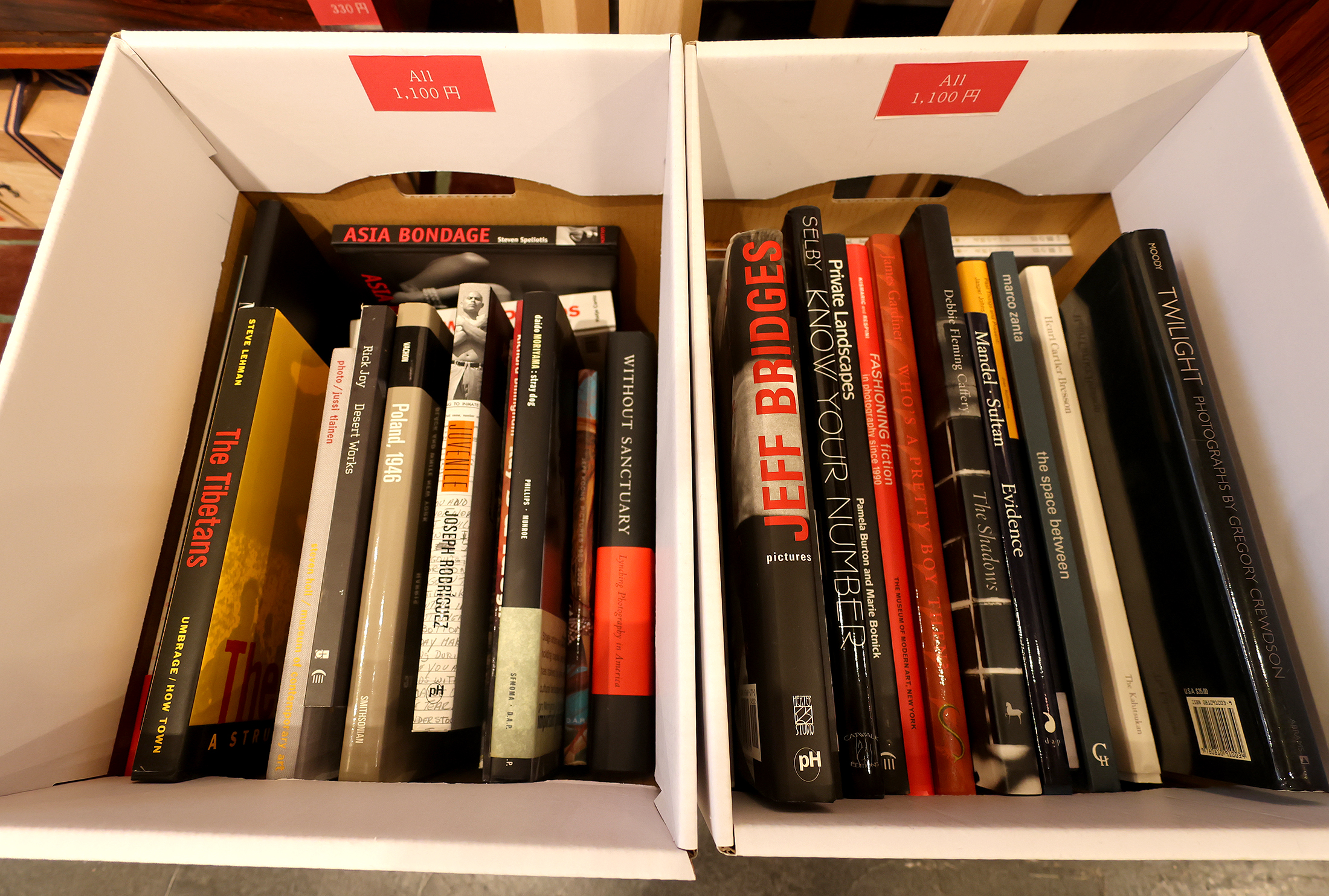

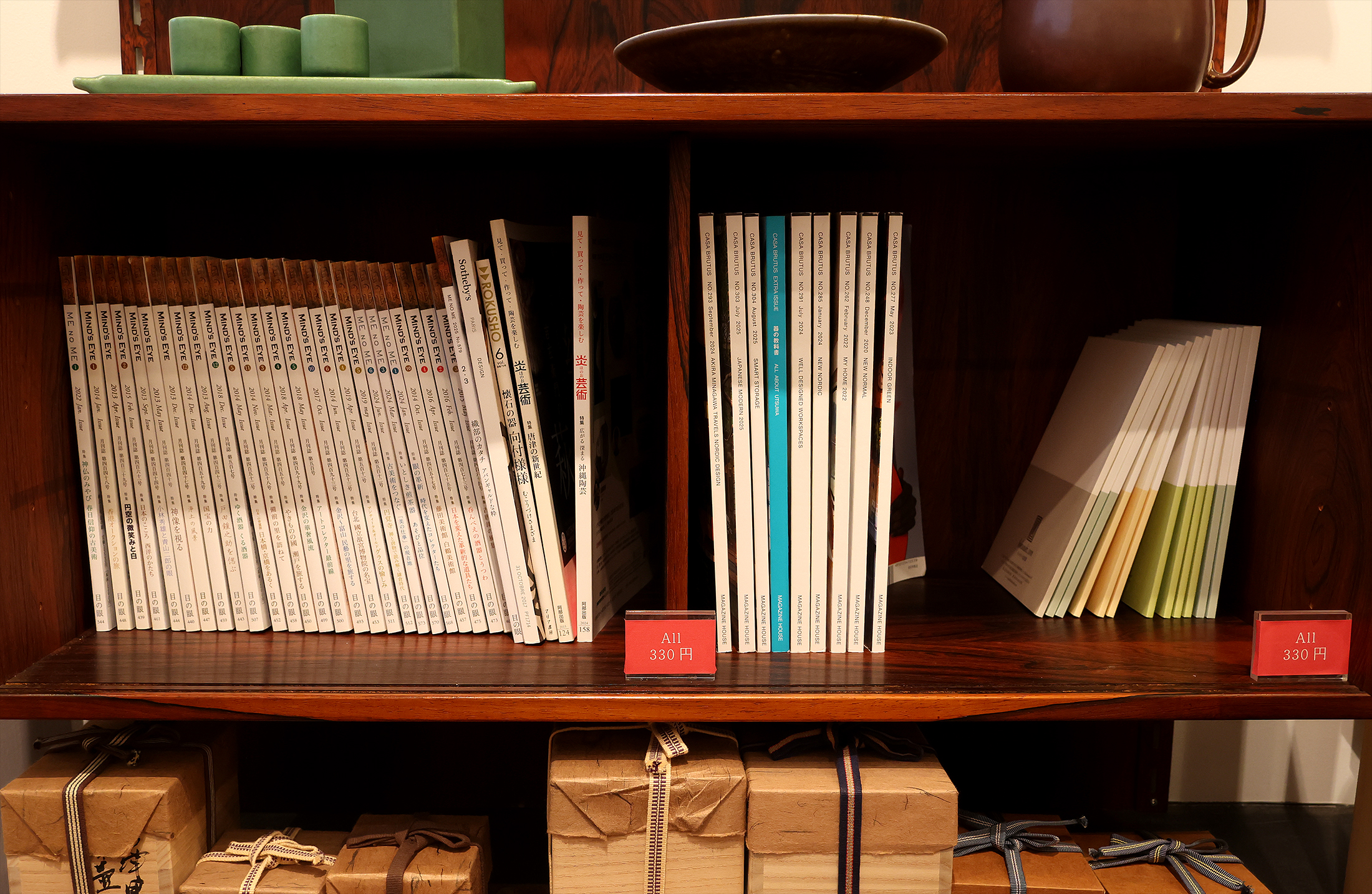

洋書写真集などはずいぶん減りまして、残り二箱になりました。全て1100円です。また330円の雑誌、作品帖などのコーナーと、110円の雑誌コーナーもあります。

陶片コーナーです。古唐津の陶片も加わりまして、こちらは全て330円でお出ししております。蔵出し市の準備中に不慮の事故で、新たに陶片が増えてしまうという事件がありました。北欧作品は陶片でも美しい色をしております。色々探して見てくださいませ。コーゲの鉢はグスタフスベリミュージアム旧蔵の見事な青が秀逸です。一欠け330円から大きさによって11000円まであります。

来週の10月1日(水)までの会期です。この機会にぜひ、掘り出し物を探しにご高覧をいただければ幸いでございます。

「ギャラリー北欧器 蔵出し市 2025秋」

期間:2025年 9月24日(水)〜10月1日(水)

時間:11時〜18時(期間中無休)ご来店の予約不要です。

会場:ギャラリー北欧器 〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町2-4-1 Bakurocactus3F

最寄駅:JR総武線 「馬喰町駅」出口6 JR総武線快速 「浅草橋駅」西口1より徒歩3分

都営浅草線「浅草橋駅」より徒歩7分 都営新宿線「馬喰横山駅」より徒歩9分

日比谷線「小伝馬町駅」より徒歩10分

隣は古い建物の吉田薬局さんで、 緑色のビル3階です。

エレベーターがございませんので、 恐れ入りますが階段をお上りください。

電 話 :03 5460 6036

メール:mail@hokuouki.com

|-|

< ブログトップ

< ブログアーカイブ